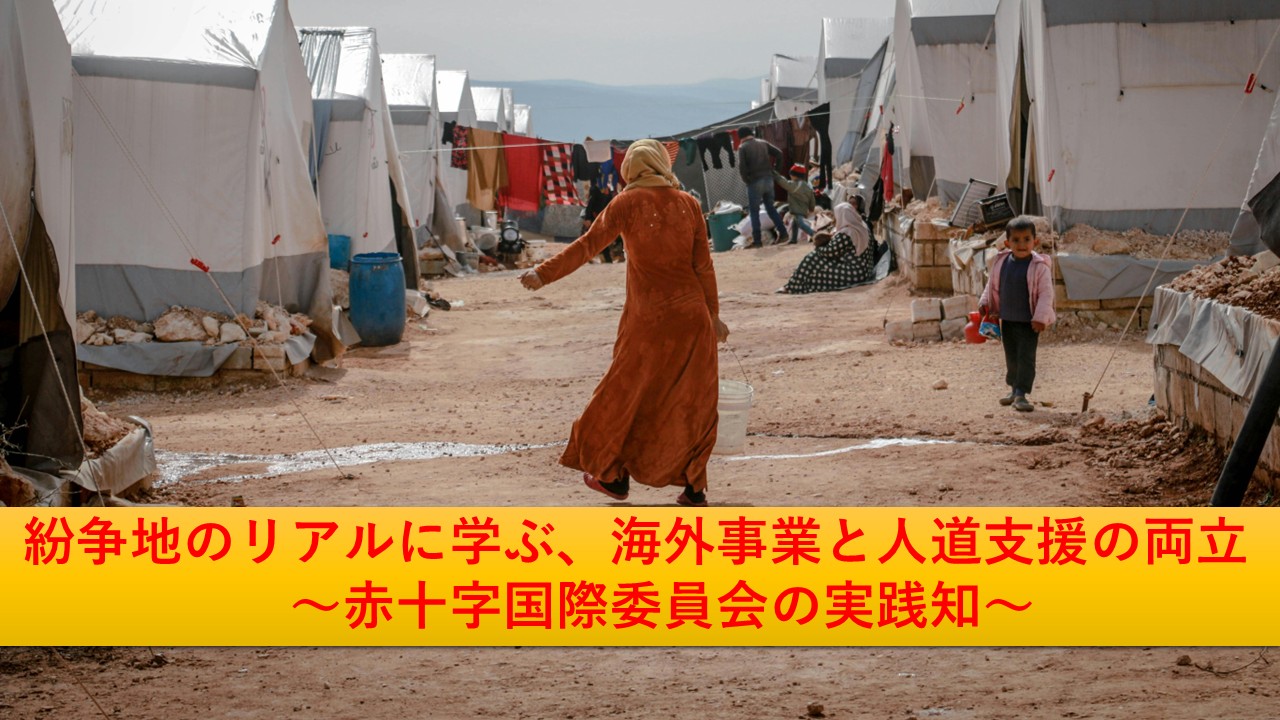

(トップ画像はシリア・イドリブの難民キャンプ)

紛争地に暮らす2億人のリアル~ICRC報告書から

皆さんは「紛争地」と聞いてどういうイメージをお持ちになるでしょうか?

銃弾が飛び交い、戦闘員・軍人以外は誰もいない廃墟

ミサイル警報が鳴るたびに地下に逃げる女性や子供の映像

あるいは紛争地から逃げてきた「難民」が隣国の国境で足止めを食う

そんな動画や写真をご覧になった方も多いのではないかと思います。しかしながら2025年10月30日付で赤十字国際委員会( =International Committee of the Red Cross、以下ICRC)が発表した紛争地を支配する武装勢力との対話努力をまとめたブログ記事では、我々日本人が一般的に想像する武装勢力や紛争地を大きく越えるリアルが描かれています。

こちらの記事によれば、2億400万人もの人が正式な国家の統治が及ばない、あるいは限定的な地域で日常生活を営んでいるとのこと。日本人口の約2倍、全人口の2.5%に達する人数が紛争地で暮らしていると聞くと皆さんの常識が揺らぐかもしれません。しかもそうした地域はいわゆる「無法地帯」ではなく、武装勢力が高度な統治機能を担っていることも少なくありません。すなわち、治安維持はもちろん、課税、公共サービスの提供や弱者への飲食料品・住居提供などまで行っているのです。実はこうした「事実上の行政機能」を武装勢力が担っている地域は紛争地の約85%に上るとICRCは報告しています。

そしてこうした紛争地は中東やアフリカといった日本人が抱く「紛争地」地域だけでなくアジアや中南米など世界各地に点在しているんです。ICRCはこうした地域に暮らす人々にも支援を行っており、現地を事実上統治する複数の武装勢力と対話を行っているという実態があります。先ほどご紹介した記事はそうした地域で毎年行われている内部調査に基づくものでした。2025年の調査ではICRCが接触可能と判断した武装勢力のうち、実に82%と対話に成功しており、拘束者訪問、家族再会支援、医療物資の提供などの活動が展開されています。さらに、武装勢力の90%以上が歩兵用武器や爆発物を使用しており、32%が戦車やミサイルなどの重火器を保有しているという分析も含まれていました。

こうした現場に入るということは、単なる「勇気」や「志」ではなく、高度な安全管理と構造設計があって初めて可能になるのです。

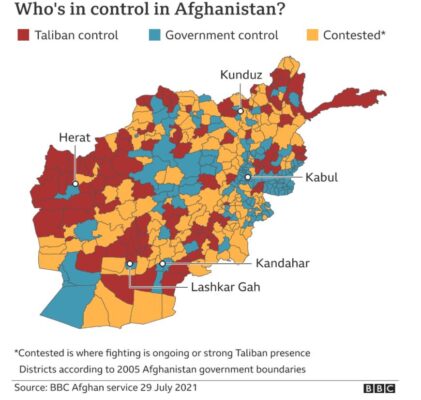

例えば、アフガニスタンでは2020年以降国際社会が支援していたアフガニスタン政府とタリバン勢力が各地の支配権を争っていました。タリバン勢力の支配下でも日常生活は存在していましたし、皆さんご存じの通り2021年以降アフガニスタンタリバンは同地全域を支配下におさめ「国家運営」を行っていますので統治システムも整っていた、という点理解しやすいかもしれませんね。

さて、人道支援という言葉には、どこか「善意」や「献身」といった、ともするときれいごとに近いイメージが先行しがち。しかし、実際の現場では、人道支援は極めて戦略的かつ構造的な活動であり、安全管理と切り離して語ることはできません。ICRCのような組織が紛争地で活動を継続できるのは、単に勇気や高邁な志があるからではなく、高度な安全管理体制と情報分析能力を持ち合わせているからです。

たとえば、ICRCは武装勢力との対話を通じて、活動地域の治安状況、勢力図、支配構造、住民との関係性などを綿密に把握しています。これは、企業が新興市場に進出する際に行う市場調査やステークホルダー分析と本質的には同じです。違うのは、調査対象が武装勢力であり、ステークホルダーが非国家アクターであるという点だけです。安全管理は、単なる危険を避けるための技術ではありません。むしろ、活動を成立させるための環境整備そのものです。人道支援の現場では、情報収集、関係構築、文化理解、緊急対応の設計など、複数の要素が複雑に絡み合いながら、安全と支援の両立を実現しています。当サイトでは安全管理そのものは目的ではなく、あくまで皆さんの事業目的やミッションを達成するためのツールであると主張していますが、まさにICRCの考え方と同じだと言えるでしょう。

紛争地のノウハウは民間企業にも使える

紛争地での安全確保と事業活動の継続は両立できるのか?この問いに対して、ICRCは明確に「可能である」と答えています。ただし、その可能性は条件付きです。必要なのは、装甲車や防弾チョッキ、屈強な武装警備員ではなく、情報・関係・文化・構造の理解と設計です。紛争地で活動するには、まず「その地域で何が起きているか」を正確に把握する必要があります。ICRCは、武装勢力の武器保有状況や統治機能、地域住民との関係性を継続的に分析しています。これは、企業が「この市場に参入すべきか」「このパートナーは信頼できるか」を判断するプロセスと酷似しています。違うのは、判断を誤った場合のリスクが「損失」ではなく「命」であるという点です。

このような極限環境で得られた知見の民間応用は、実は歴史的にも繰り返されてきました。

- 電子レンジは、第二次世界大戦中に開発されたレーダー技術の副産物です。戦場で敵機を探知するためのマイクロ波が、後に家庭の調理器具として転用されました。

- インターネットは、米国防総省が核戦争下でも通信を維持するために開発したARPANETが起源です。軍事通信の信頼性を追求した結果が、今日のグローバルな情報基盤につながっています。

- F1マシンは、一般人が乗ることのない極限の乗り物ですが、そこで得られた空力データやタイヤの摩耗情報は、一般車両の安全性や燃費向上に活かされています。

つまり、極限環境で得られた知見は、一般環境における最適化にも応用可能なのです。紛争地で活動することは、決して「無謀な挑戦」ではありません。条件を整え、構造を設計し、関係を築くことで、活動は成立する。そしてそのプロセスは、民間企業が「難しい市場」に挑む際の思考と驚くほど似通っています。さらに言えば、紛争地で活動することは、「現場でしか得られない知見を蓄積する場」でもあります。ICRCは、現場で得た情報をもとに、国際人道法の運用改善や新たな支援手法の開発を進めています。これは、企業が現地で得たユーザー行動データをもとに製品改善を行うのと同じ構造です。

ICRCのような人道支援団体、紛争地で活動するために必要なノウハウは、決して一般人、民間企業に無関係の者ではないのです。むしろ、民間企業が一定以上の治安・政情リスクのある土地柄で海外事業を展開する際に応用可能なものと言えるでしょう。極端に言えば、「紛争地で活動できるなら、どこでも活動できる」という逆説的な視点すら成り立ちます。

たとえば、以下のようなノウハウは民間企業にもぜひ取り入れてもらいたい考え方です。

現地治安情報を握る各種アクターとの関係構築

治安情勢のリアルタイム把握

現地の文化・宗教的背景の理解

緊急時対応の設計

現地スタッフの教育等を通じた事業継続の工夫

これらは、単なる「危機管理」ではなく、“事業成立のための構造設計”です。ICRCが紛争地で活動するために必要なものは、企業が新興国市場で成功するために必要なものと本質的に同じです。

ICRCの現場で得られた安全管理ノウハウも、これらと同様に「民生化」されるべき知見です。紛争地での活動を可能にするための構造設計、情報処理、関係構築、文化理解、緊急対応の技術は、民間企業が海外で事業を成立させるための“F1的な試験場”として機能しているとも言えるでしょう。そして、こうしたノウハウは、戦場で磨かれた技術が民生化されるプロセスと同様に、現場で鍛えられた知恵が社会全体に還元されるべきものです。

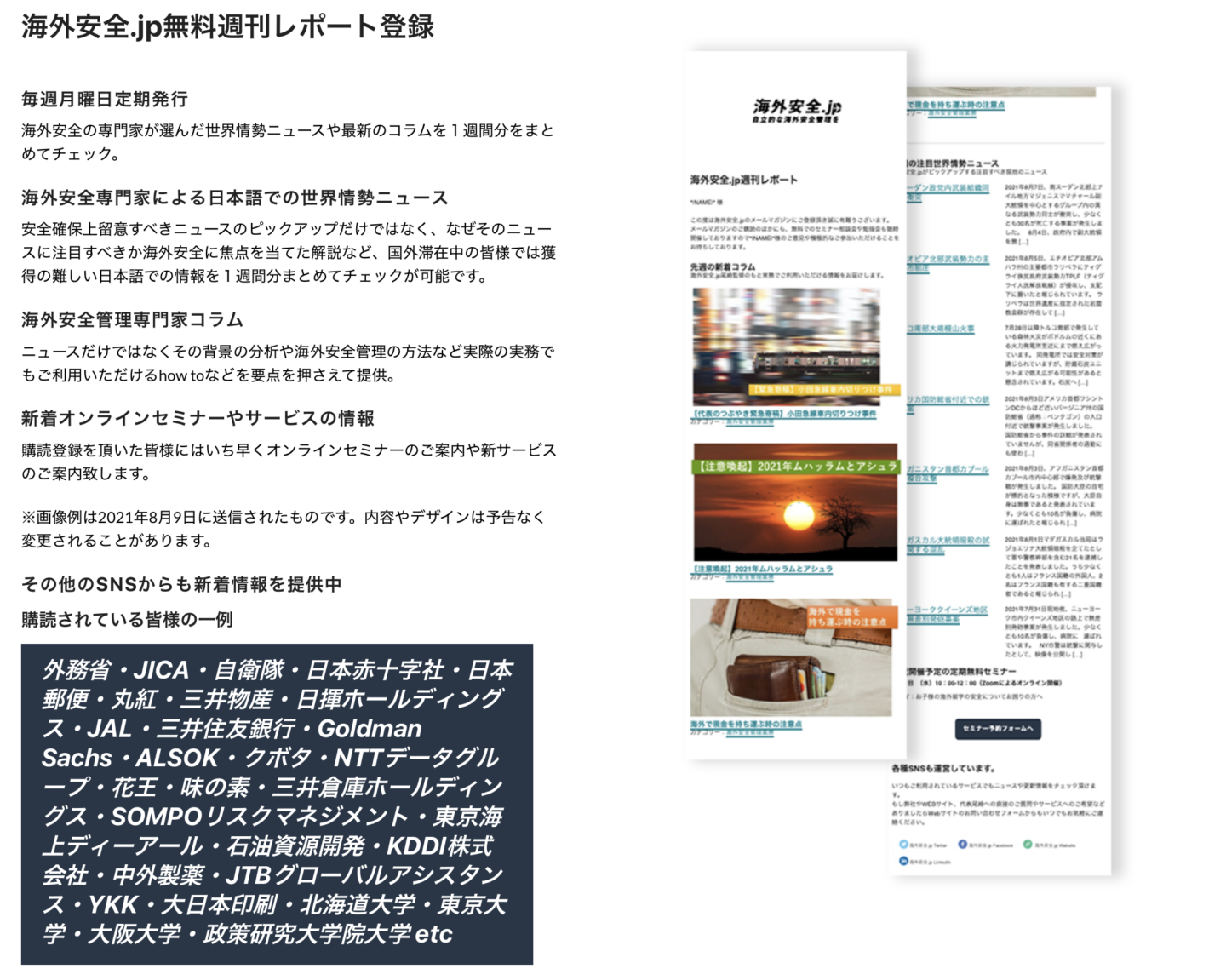

海外安全.jpでは、ICRCとの関係の深い日本赤十字社とも継続的に情報交換、意見交換を継続しています。これは極限環境で得られた彼らの知見を民間企業や実務者の皆さまにも活用していただくためにも貴重な機会と感じています。当サイトを運営する株式会社海外安全管理本部では折に触れて、一般の皆様が入手しづらい安全管理やリスク高めのエリアでの事業継続ノウハウについて情報発信を行っています。メルマガやセミナーでは、より具体的な事例や実践的な対策を共有しています。治安リスクが高い地域での事業展開に不安を感じている方、現場での判断に迷いがある方は、ぜひ当サイトのメルマガやセミナーをご活用ください!

【参考】30秒で登録完了!毎週無料で世界各地の治安ニュース、安全管理ノウハウが届くメールマガジン

【参考】オンライン参加なら無料で視聴可能!対面参加は各種特典、直接相談可能!な当サイト主催セミナー

この項終わり