なぜ“普通の日本人”がスパイ容疑をかけられるのか?

「スパイ容疑」と聞くと、映画や小説の世界の話のように感じるかもしれません。でも、実際にはごく普通の日本人が、海外で情報収集をしていたことを理由に拘束されるケースが起きています。しかも、その情報は必ずしも機密とは限らず、公開されているものや、趣味の延長のようなものも含まれているのです。

2024年7月、ベラルーシで日本人の大学講師が「スパイ容疑」で拘束されました。彼は2018年にベラルーシ人女性と結婚し、現地で長く暮らしていました。拘束の理由とされたのは、国内の社会政治情勢や中国の「一帯一路」構想、ベラルーシ・ウクライナ国境の軍事インフラに関する情報を集めていたこと。さらに、PCには鉄道関連の写真が数千枚保存されていたとされ、“撮り鉄”だった可能性もあると言われています。この事例が示すのは、「意図」よりも「結果」が問題視されるということです。本人に悪意がなくても、収集した情報が当局にとって“都合が悪い”と判断されれば、容疑がかけられる可能性があるのです。

中国でも、同様の事例が複数あります。2014年に「反スパイ法」が施行されて以降、日本人が17人拘束されており、そのうち12人が実刑判決を受けています。裁判は非公開で、取り調べも不透明。弁護人との接見が制限されるケースもあり、拘束された人の人権が十分に守られているとは言い難い状況です。

たとえば、「中国拘束2279日」(著:鈴木英司)という書籍で詳細に記載されていますが元日中青年交流協会の理事長が、中国政府関係者に公開情報をもとに質問しただけで拘束された事例があります。日本語メディアで報道されていた北朝鮮要人の失脚情報について尋ねたことが問題視されたようですが、拘束当初は太陽を見ることすら許されなかったといいます。拘束の背景は今も不明で、何が違法だったのかは明確にされていません。

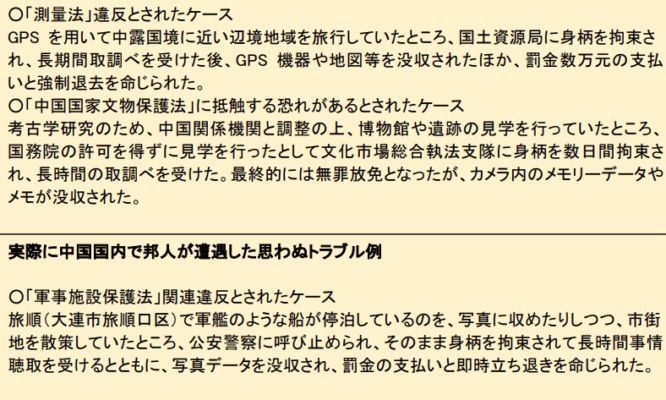

ご参考まで中国の在大連日本国総領事館が公開している「安全の手引き」で外国人が中国当局の取り調べを受ける結果となったスパイ法違反の事例(逮捕はされていない)を掲載します。

こうした事例から見えてくるのは、「スパイ扱い」は行為そのものよりも、国際情勢や相手国との関係性によって決まるということです。例えばウクライナとロシアの軍事衝突前には問題なかった日々の対話も場合によっては「戦争のためのスパイ行為ではないか」と疑われているのがじったいです。あくまで仮定の話ですがそれまで誰が何をやっても気にされなかった砂漠での探検も、砂漠の下に地下資源が豊富に埋まっているということが分かった瞬間に禁じられる行為となる可能性だってあるのです。昨日まで問題なかった行動が、今日から違法になることもあるということを踏まえて、情報収集のあり方を見直す必要があります。

安全管理上必要な情報にスパイ行為は不要

海外での安全対策や事業遂行には、情報収集が欠かせません。海外事業展開を行う企業にとって現地の治安、政情、警備体制、行動制限などを把握しておくことは駐在者・出張者の安全を守るための予防策の第一歩です。現地での情報収集なしに従業員や関係者を守ることは不可能でしょう。情報収集そのものは悪事ではないため「スパイ扱いが怖いから情報収集はしない」「全部外部の調査会社/コンサルタントに委託してしまう」という対応を取ることは望ましくありません。リスクを過剰に恐れることで、皆さん自身の事業現場の実態を把握できず、かえってリスク管理が甘くなってしまいます。情報収集は、現場で動く人間が自分の目と耳で確かめることが基本です。

情報の種類には、人的情報(HUMINT)、技術情報(TECHINT)、公開情報(OSINT)などがあります。特にOSINTはアクセスしやすく、皆様も日々活用されているはず。例えば新聞やテレビなどのメディア情報、政府発表、あるいはSNS上でのリリース等が含まれますが、玉石混交であることも事実です。信ぴょう性の確認を怠ると、誤情報や意図的な偽情報(ディスインフォメーション)に振り回されることになります。

情報収集は目的ではなく手段です。集めること自体が目的になってしまうと、リスクを冒すことにもなりかねません。だからこそ、情報源を絞り、信頼できるものだけを選ぶことが大切です。現地の空気を読み、必要な情報だけを選び取る力が、安全管理の質を左右します。

情報収集とスパイ行為を線引きする3要素

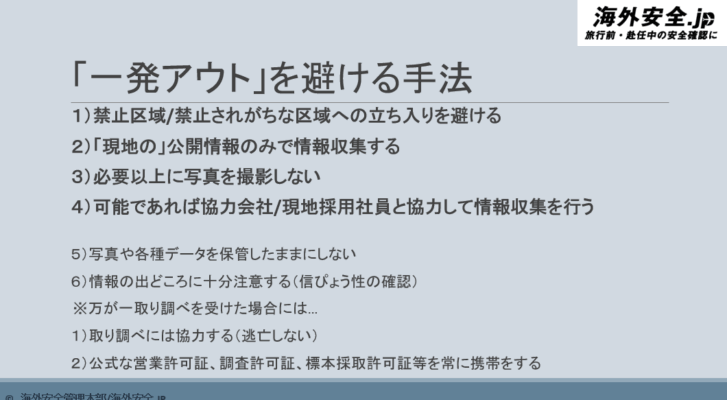

このコラムの最後に、実務的なポイントをまとめておきましょう。情報収集とスパイ行為の境界線を見極めるには、「写真」「情報源」「行動範囲」の3つのキーワードを意識することが重要です。それぞれのポイントを順に解説します。

① 写真:撮影は慎重に、許可と配慮を忘れずに

自分の行動が外からどう見えるかを意識することが第一歩です。特に撮影行為は、現地の治安当局から警戒されやすいポイントです。必要以上に写真を撮らないこと、撮影する場合は現地の人に許可を取るなどの配慮が求められます。

また、営業許可証や調査許可証、標本採取の許可証など、正当な業務であることを示す書類は常に携帯しておきましょう。万が一取り調べを受けた場合にも、これらの書類が命綱になります。

② 情報源:出どころの確認と信ぴょう性の見極めを習慣に

情報の出どころを確認するクセを持つことが、リスク回避につながります。現地で公開されている情報だけを使うことで、スパイ行為と誤解される可能性を減らすことができます。SNSやニュース記事でも、誰が発信しているか、どの立場から書かれているかを見極めることが大切です。情報の信ぴょう性を疑う習慣があるかどうかで、現場での判断力は大きく変わってきます。

また、誰も持っていない情報を何とかして獲得しようとして、スパイ映画を見様見真似に警察や政治家、官僚、外交官等に近づくことは、全くおすすめできません。

③ 行動範囲:立ち入り禁止区域や重要施設付近には近づかない

行動範囲の管理は、情報収集における最も基本的な安全対策です。禁止区域や立ち入り制限エリアには近づかないことが原則です。現地の法令や地図、警告表示などを事前に確認し、誤って立ち入ることのないように注意しましょう。

現地採用の社員や協力会社との連携を通じて、安全な行動範囲を把握することも有効です。情報収集は、単なるデータ集めではなく、人との関係性の中で築かれるものです。

海外での従業員・関係者の安全対策強化に資するセミナーを月に1回を目安に開催中!オンライン視聴は現時点で無料。お申し込みは当サイト無料セミナー案内ページから!

経営判断としての情報収集~現場に責任とリスクを押し付けるな

海外の事業現場での情報収集は、現場担当者だけの責任ではありません。本社や本部にも、明確な役割と判断責任があります。

現地に対して「もっと情報を取ってこい」「競合より先に動け」といった圧力をかけすぎると、現場は不必要なリスクを背負ってしまう可能性があります。ときに、禁止区域に近づいたり、政治的に敏感な話題に触れたりと、本人の意図とは無関係に“スパイ行為”と誤解される行動に踏み込んでしまうこともあります。

本社が求める情報が「どの程度の機微性を持つのか」「どこまで現場で収集すべきなのか」は、現場任せにするのではなく、組織として明確に線引きする必要があります。

たとえば、政情や軍事関連、外交動向などの情報は、現地の社員や出張者が直接収集するよりも、外部の専門機関や調査会社を有料で活用するほうが安全かつ合理的です。費用はかかりますが、拘束や業務停止といった重大リスクを回避できるのであれば、十分に検討すべき選択肢です。

情報収集にどこまで費用をかけるのか、どこまでリスクを許容するのか──これはまさしく大所高所からの経営判断です。現場に押し付けてよいものではありません。従業員が拘束された場合の対応、企業イメージの毀損、業務の停止、取引先との信頼関係の崩壊──こうしたリスクを考えれば、情報収集の方針は役員レベルで検討すべき課題です。

現場の安全を守るためには、現場の努力だけでなく、経営側の理解と責任ある判断が不可欠です。情報収集は、現場と経営が連携して取り組むべき「守りの技術である」と言えるでしょう。

この項終わり