AI活用が日常に溶け込む2025年

2020年に「AIは安全対策に役立つか?」と題した記事を執筆してから、世界は大きく変化しました。パンデミック、地政学的緊張、そしてAI技術の急速な進化。2025年の今、AIは一部のIT業界だけではなく、我々の生活にも関わる現場において、より深く、より広く活用されるようになっています。前回の記事から5年となる2025年現在、AIはもはや「新技術」ではなく、日常の一部となっています。

金融商品の投資銘柄選定

空港の顔認証ゲート

企業の問い合わせ対応窓口

病院等での簡易診断

SNS上の炎上予測

小売店での顧客向け接客

といった広い分野でAIは私たちの生活の裏側で静かに稼働しています。

特に注目すべきは、AIが「予測」から「判断」へと役割を広げている点です。かつては「この顧客は30代女性で、化粧品に関心がある可能性が高い」といった属性ベースの予測止まりだったものが、今では「この顧客にはA社の新作リップよりもB社の保湿クリームを提案すべき」「この問い合わせは用意されているFAQでは対応できないため、有人対応に切り替えるべき」といった判断を提示するAIが登場しています。

たとえば眼鏡店チェーンではAIが顧客の質問内容や過去の購入履歴をもとに「この人には軽量フレームよりもブルーライトカット機能を優先すべき」と判断し、接客スタッフに提案を通知する仕組みが導入されています。また、日経BP読者サービスセンターでは、AI音声ボットが問い合わせ内容を分類し、「この電話は自動応答で処理可能」「この内容は人間の判断が必要」といった振り分けをリアルタイムで行っているとのこと。

このように、AIは単なる情報処理を超え、業務判断の一部を担う存在へと進化しています。「AIが万能ではない」という事実は広く認知されており、最終判断は人間が行うべきだという原則は今も変わっていません。それでもAIの機能は2020年時点と大きく変わっていますので今一度AIが安全管理にどの程度活用できるのかを確認してみたいと思います。

AIの進化と業務現場での実装

2020年当時、AIは「大量のデータを処理する道具」として認識されていました。しかし、2025年現在、その能力は想像を超えるほど進化しています。安全管理分野に限らず、さまざまな業務領域でAIは実用化され、成果を上げています。いくつか事例をあげてみましょう。

1)問い合わせ対応:チャットボットと音声AIの進化

企業のカスタマーサポートでは、AIチャットボットや音声応答システムの導入が進んでいます。たとえば、先ほどご紹介したとおり日経BP読者サービスセンターでは、PKSHA社の「Voicebot」を導入し、電話問い合わせの約80%を自動応答で対応する体制を構築しました。定型的な問い合わせをAIが処理することで、オペレーターは複雑な案件に集中できるようになり、業務効率が大幅に向上しています。

さらに、東京メトロでは2024年以降生成AIも組み込んだチャットボットを導入しています。この導入により、オペレーターの対応時間削減はもちろんのこと、経験値の異なる担当者間の対応力底上げにも寄与しているとの報告がなされています。これらの事例は、AIが単なるFAQ対応を超え、自然な対話と自己学習によって柔軟な対応が現時点で実現できているという事実を示しているといえるでしょう。

2)店舗接客:AIによるおすすめ提案とアバター対応

小売業界でも、AIの接客活用が急速に広がっています。たとえば、日立製作所が展開する「デジタルポップアップストアサービス」では、AIアバターが店頭で顧客に商品を提案し、性別や年代に応じた商品の販売促進を行っています。福岡市の雑貨館インキューブ天神店では、このAI接客によって手帳の売上が前年比20%増加したという報告もあります。

また、AI接客システム「AIさくらさん」は、みなとみらい線のホームページ上で導入され、問い合わせ対応を迅速かつ的確に行っています。この事例は日経新聞にも掲載され、AIによる接客が公共交通機関の情報提供にも活用されていることを示しています。全国に眼鏡販売店を展開するJINSホールディングスでは、対話型生成AIを活用して顧客の質問に応じたメガネ提案を行うなど、パーソナライズド接客が実現されています。

これらの事例は、安全管理以外の分野でもAIが実用化され、業務効率化と顧客体験の向上に貢献していることを示しています。安全管理分野においてもAIはいよいよ活用可能なレベルに達しつつあります。

安全管理におけるAI活用の落とし穴

AIの進化は目覚ましいものがありますが、安全管理分野での活用には慎重さが求められます。前述のAI活用場面と比べると安全管理に関連したデータ量や、活用事例からフィードバックを受けた改善速度は遅いのでしょう。一般的な消費者のデータが多く集まることで日進月歩の進化を遂げているという体感、かなりの精度で正確な情報を提供してくれるという期待と裏腹に、人命にも関わりうる安全管理の分野では時として致命的な情報収集のミス、分析の誤りが発生しうるからです。特に以下の3点は、海外での安全管理情報を日々収集・分析している立場として強く指摘したいポイントです。

1. AIの出力を鵜呑みにしないこと

AIは時に、明らかな誤認を含む分析を提示することがあります。例えば、英語報道の見出しを誤訳し、まったく逆の意味で解釈するケースや、仏語の数字表記を誤認し、死者数を過小評価するケースなどです。これらは、現地報道を人間の目で一瞥すればすぐに判明する誤りです。当サイトでも日々の情報収集にAIを活用していますが、注目している国でどんなことがあったのか現地報道をピックアップするための利用、及び執筆した原稿の誤字脱字の確認等の利用にとどめています。

「●●の事件について分析して」と入力すればAI側は何らかの答えが返ってきますが、時として

「そもそもこちらが質問している事件の概要を誤認しているのではないか?」

「そんな類似事件聞いたことないぞ?」

「根本的な原因ではなく、その事件だけの表層的な対応しか提案していないのでは?」

とツッコミを入れたくなることが多いのです。つまり、特に安全管理の分野においては「AIが言っているから正しい」と思い込むのは危険です。最低限、英文記事の見出しや数字が表示されている部分だけでも、人間が確認することで、精度の高い分析が可能になります。

2. 情報の信ぴょう性を再確認すること

AIは情報の出所を明示しないことがあります。出典不明の報道をもとにリスク判断を下すのは、極めて危険です。情報収集を行う際は、「誰が言ったか」「どのメディアか」「一次情報か否か」を確認する作業が不可欠です。

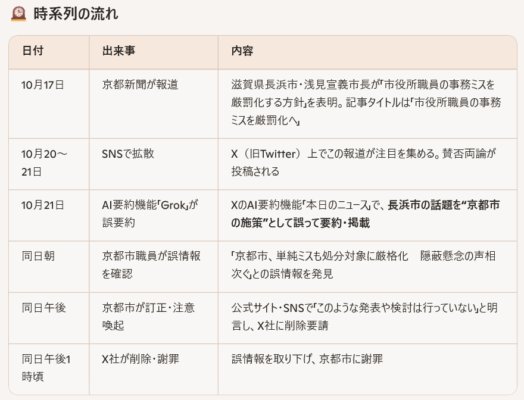

安全管理の分野ではありませんが、AIが情報の出所や複数の情報源を解釈し間違え、市町村を巻き込んで大事になったことがあります。直近では2025年10月中旬に発生したAIが「本日のニュース」で誤情報を拡散してしまったというケース。具体的には滋賀県の長浜市長の記者会見での発言・方針を京都市の発表・方針と誤認し、Xの日本語版プラットフォームで掲載してしまったという事例です。AIが出力したニュースだからと信じ込んでしまうと誤った情報に基づいて行動しかねないどころか、誤情報を拡散する側に回ってしまいかねないという事例でもありますね。

AIが提示する情報に対し、ひとまずは「これはどこからの情報か?」「本当に文字通りの情報が存在しているのか?」と問い直す姿勢が、実戦的な安全管理の基本です。

3. アドバイスを現場感覚とすり合わせる

海外での事業現場における具体的なアドバイスをAIに求めた場合にどのようなことが起こるでしょうか?AIにはどれだけ情報を入力したとしても、現場で生身の人間が動き回る際の細かな配慮がまだできないように感じています。具体的には

安全を確保するために過剰なエスコートや車両仕様を提案する、

一人の人間では持続不可能なレベルの注意力が必要な情報収集を推奨する、

直近の情勢変化を踏まえきれず過去の事例に限りなく近い対策を提案する、

といった回答は当サイト関係者が実験的にアドバイスを求めた際に確認できた事例です。理屈の上ではそのアドバイスで安全は確保できそうだな、と思っても実現不可能な提案では意味がありません。現地の風習や、皆さんの事業の実態、現地治安当局の能力や関係者同士の人間関係、そして何より最新の治安・政治情勢を加味した上で現実的な危機管理アドバイスを行うにはまだAIの能力は不足しているように思います。

AIに安全管理上のアドバイスを求めることを控えたほうがいい、とまでは言いません。ただ、そのアドバイスが本当に実現可能なのか、実効性があるのか、また持続可能なのかを現地の事情に詳しい人間の目線で再検討するプロセスは必須と言えるでしょう。

2025年、AI活用の心得と展望

AIはこの5年で驚異的に進化しました。今後さらに進化することもほぼ確定した未来と言えるでしょう。しかしながら、現時点では安全管理関連の情報収集やアドバイスをAIに求めるにはやや心もとない、というのが我々の結論です。その背景として

1)AIはあくまで補助ツールであり人命が関わる最終判断は人間が責任をもって行うべき

2)現時点でのAIでは根拠となる情報の再確認が必須

3)AIによるアドバイスが現実離れしているケースも少なくない

という点が挙げられます。

もちろん2030年頃には、現地報道の信頼度を自動判定し、誤報を除外する能力も備わっているかもしれません。しかし、それでも「人間の目」は必要です。AIが誤った情報を提示した際、それを見抜けるのは人間だけです。現場感覚、言語感覚、そして「違和感を察知する力」が、AI時代の安全管理において最も重要なスキルとなります。

日常生活の様々な場面でAIを活用することが増えてきている2025年、安全管理においてもまったくAIを使わない、というのも望ましくはないでしょう。ただし、当面の間は安全管理分野でAIを活用する際にはまだ不安がある点を念頭にご活用下さい。少なくとも英文記事の見出しや死傷者数・デモ参加者数・非常事態宣言等の開始/終了日時等、数字の確認だけでも、人間が関与することで誤った情報をつかまされる可能性を大きく下げられます。情報の信ぴょう性を再確認する姿勢が、AI時代の安全管理において不可欠です。2030年にはさらに進化しているでしょうが、「人間の目」は最後の砦であり続けるのです。

この項終わり