「手元に情報がある」だけでは役に立たない

日々皆様もメディア情報に触れておられる中で気づいているかと思いますが、現在世界各地で情勢が不安定になっています。2022年以降のロシア/ウクライナの軍事衝突以降、欧州各国、特にロシアやウクライナに近い東欧は軍事衝突の拡大や衝突に端を発した国民の抗議活動等で影響を受けています。昨年末以降は中東情勢が非常に複雑になってきており、多くの国に駐在・出張されている方に影響が出てきています。加えて、フランスオリンピックやアメリカ大統領選挙に関連したテロや衝突の懸念も指摘されています。さらに日本に近い場所でも中国や北朝鮮の軍事行動に関するメディア情報も増えてきているような印象です。これまでそれほど安全対策に人的リソース、金銭的リソースともに割いていなかった企業・団体が多かったように思いますがここ最近の世界情勢やメディアの報道ぶりを踏まえて海外での安全対策や緊急対応に意識を向けざるを得ない状況になってきています。

こうした背景も踏まえ、我々にいただくご相談の中で直近増えているテーマが

「さまざまな情報からわが社の活動に影響が出る事象をどう判断すればよいのか」

「どのような状況になったらわが社の社員が危ないと言えるのか?」

といった情報の解釈に関するものです。

日ごろテレビや新聞、ネットニュース、あるいはSNS等で強盗や暴動、衝突、銃撃事案を伝える情報に数多く触れるとたとえ日本とは無関係でも世界は危なくなっているのではないか?という不安に駆られますよね。そして海外事業を行っている企業や海外に留学生を送り出す学校の皆様からすれば「もし世界が危なくなっているとしたら自分たちの安全対策はこれまで通りでいいのだろうか?」という疑問が生まれるのも当然のことでしょう。他方で多くの日本企業・学校ではこれまで世界各地のニュースを把握するという取り組みを行ってきた組織はそれほど多くありません。また、外部の専門企業に危険情報提供を委託していた企業や学校でも、受け取った情報をどう処理するか決めていない組織も多いはずです。このため、いざ不安を感じた時に、手元にある情報をどうすれば自分たちの安全対策に結び付けられるのか、に明確に答えを出せる方が日本に殆どいない、というのが現実でしょう。

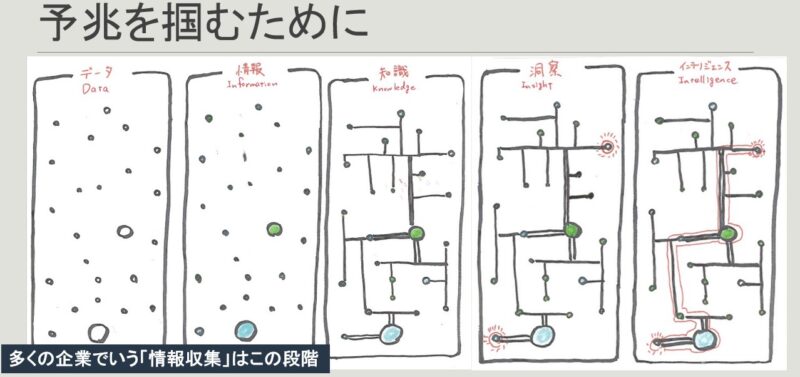

実は日々世界各地での治安事案の発生そのものは「データ」でしかありません。そしてその発生を伝える報道やネット記事は背景や捜査状況等を含む「情報」(information)ですが、それはあくまで一般向けであり皆さん向けに特化されたものでもなく、ましてや皆さんの安全対策に直接役に立つ形にはなっていません。つまり「データ」や「情報」はそれそのものでは安全対策に活用できないのです。

「近い将来の予測」が危険予測の肝

何らかの分析や、自分たちの活動への影響度合いを推測する場合、「データ」や「情報」だけがあってもほとんど役に立ちません。例えば、降雨量や風速のデータだけを並べても、予定されている旅行や登山、あるいはイベント等でどんな行動をすべきかは明確になってきません。ニュースで報じられる周辺地域の天気予報(「情報」)を見ただけでは、必要な道具の準備や万が一の際の予備的対応などができるようにはなりません。

ご自身の目的を達成するために、そして安全にイベントを終えるためには「データ」や「情報」に加えて過去の事例や経験値、そして皆さん自身の行動計画・イベント内容等に応じて「知識」「洞察」を行い、自分たちが行っておくべき取り組みをリストアップし、実践する必要があるのです。現実には皆さん自身が参加するイベントの準備であればこの程度のことは意識せずともやっておられる方が多いですよね。

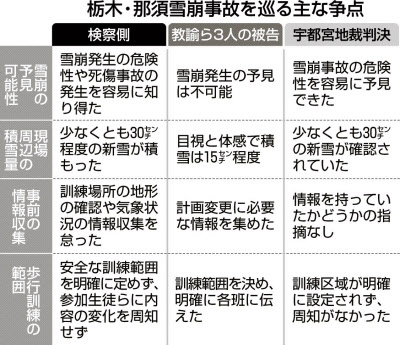

ところが、危機管理の分野では少し先の未来を見通してあらかじめ危険度を下げておこう、予防的に行動計画を変更しよう、という取り組みをされている方は少ないです。例えば国内の事例で2017年に高校の山岳部による合同登山講習で雪崩に巻き込まれ、高校生ら8人が死亡した事故の判決も踏まえて考えてみましょう。地方裁判所による一審判決では引率の教員ら3人に実刑判決が下されるという重い判断がなされています。

この事故は登山部に所属する高校生らが多数参加していたイベントで発生した、近年の日本では最も犠牲者の多い痛ましい事故です。登山部に所属する高校生らの合同講習ですから、雪山や登山の知識を持ち、体力も水準以上の若者が参加しており、また指導者も登山経験が豊富な方々ばかりでした。被告となった方々の主張からは積雪の状況や地形、気象情報の収集は行っていたものと思われます。ただ、残念ながらこうした情報を統合し、知識や経験則を重ね合わせた上で、雪崩が発生する危険性があること、安全に訓練ができる範囲を設定することにつなげ切れていなかった点があった模様です。

まさしく手元に情報はあるが、適切に安全確保のための取り組みに結び付けられなかった事例と言えるでしょう。少なくとも裁判所において登山の指導者らが「データ」や「情報」を集めるだけではなく、安全管理のために「洞察」を行い、実践する重要性が示唆された事案です。

弊社内で驚きをもってこのニュースを捉えたポイントは本件起訴された教諭らに対し執行猶予がない、実刑判決になっている点です。結果的に生徒7名、教諭1名が亡くなっているとはいえ、自然現象の一つでもある雪崩の発生予見性がある程度高かったと判断されたためでしょう。私共は法律の専門家ではないので、本当に前例がないのかわかりませんが、学校行事やイベント中の自然災害災害被害の責任を問う裁判において、教員や指導者側、イベントの主催者側に実刑判決が下された事例は珍しいのではないでしょうか?

昭和あるいはそれ以前と比較すれば、今の時代「データ」はありとあらゆるところから入手しやすくなっています。そしてそういった「データ」を元に発信される「情報」もインターネットの発達とともに溢れているのが実態です。ただし、そうした「データ」「情報」はそのままでは皆さんご自身の身の安全を守るために役立ちません。さらに言えば、「データ」や「情報」を入手することができるようになったがゆえに、学生らを指導する立場にある教員や学校職員の皆様、もしくは従業員に出張/業務命令を発する立場の皆さんが負う、安全管理上の結果責任が重たくなっていると感じた判決でした。

潮目の変化を把握する第一歩は時系列での整理

ここまで説明してきた事例を踏まえれば、海外に送り出した従業員や学生の安全対策に関連して、重大な事件が発生してしまった場合送り出した側の法的責任が問われる可能性もあながち大げさではありません。これからの時代益々海外事業に関わる皆さんの責任は大きくなるでしょう。

そうはいっても、危機管理や安全管理に必要な情報の整理なんてどうやったらいいのかわからない、海外において少し先の未来を予測して危険の予兆を把握するなんて無理だよ、という声はよく理解できます。そこでこのコラムでは「データ」「情報」を基にした分析の第一歩となるコツをお伝えしましょう。そのコツとは時系列で整理をすること。言葉にしてみると非常に単純なコツです。なーんだ、と言われてしまいそうですが、実はこの時系列での整理をすることによって、皆さんの身に降りかかる危険が以前比べて上がっているのか、下がっているのか「潮目の変化」を捉えることができます。以前よりも危険度が増しているのであればこれまで通用していた安全対策関連の判断、実務は役に立たなくなっている可能性がありますね。もし、以前よりも危険度が下がっていると判断できるのであれば、リスク許容度から考えてもう少し海外の事業現場でのオペレーションを増やすことができる=売上/利益を追求できる可能性もあります。

では、具体的に時系列で分析する、というのはどういうことでしょうか?身近な例を挙げてみましょう。ほとんどの企業では財務諸表のとりまとめ、決算発表などを行う際、当該予算年度だけの情報を提供することはありません。前期と比べてどうだったのか、また今期の業績を踏まえて、来期の売上や利益目標はどうするのかをセットで提示しています。こうすることによって現在の会社の財務状況や経営指標を理解しやすくなりますし、この後業績が伸びる可能性があるのか、あるいは反対に業績が悪化しうるのかを投資家や取引先などが判断しやすくなるからです。

企業でなくても、例えば家計簿だって先月から食費がどの程度増減したのか、光熱費がものすごく高い月はないか、あるいは携帯電話の使いすぎなどで通信費が家計を圧迫していることがないかといったチェックをすることがあるでしょう。前月分や一年前の同じ月と比べることによってより適切な家計管理に繋げている方も多いはずです。こうして考えてみると時系列でなんらか特定のデータ、情報を整理するという行為は思いのほか皆さんもやったことがある、という点に気づかれるのではないでしょうか?

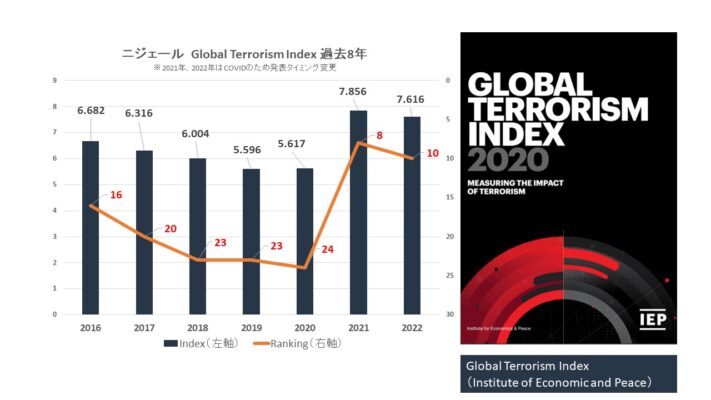

そう、危機管理のための情報収集、分析だとしても、なにもCIAのような特別な訓練を受ける必要はないのです。まずは皆さんが関係する国の治安情勢の推移や政治体制の数年~10年程度ほど遡って集め、時系列に並べてみましょう。もし殺人事件の数がどこかで急増しているタイミングがあれば、そのあたりでリスクレベルが変わっていることに気づけるはずです。例えば、政権が変わって治安に関連する指標が改善しつつあるのであれば、その国に対して過去抱いていた「治安が悪い」というイメージをアップデートする必要があるかもしれません。

物事は時間の経過と共に良くなったり、悪くなったり、移ろいゆくものです。特に皆さんあるいは従業員/関係者の方の命に関わり得る治安情勢、政治情勢を把握する際には、まず時系列で情報を整理してみてください。そうすることによって「潮目の変化」が見えてくることがあります。そしてもし皆さんが関係する国で今まさに「潮目の変化」を迎えていると判断した場合には、少し慎重に安全対策を検討されることをおススメします。

この項終わり